Le Projet

Le nom Cham est une déformation du terme Kam ou Kem par les rédacteurs de la bible, terme signifiant noir, noirci en langue pharaonique. Les Egyptiens l’utilisaient pour designer leur pays et plus largement le continent africain. Ce qui est commun à Kemi/Kembou/Kheum/Kala qui signifie charbon/brulé/noir dans plusieurs langues africaines 1 .

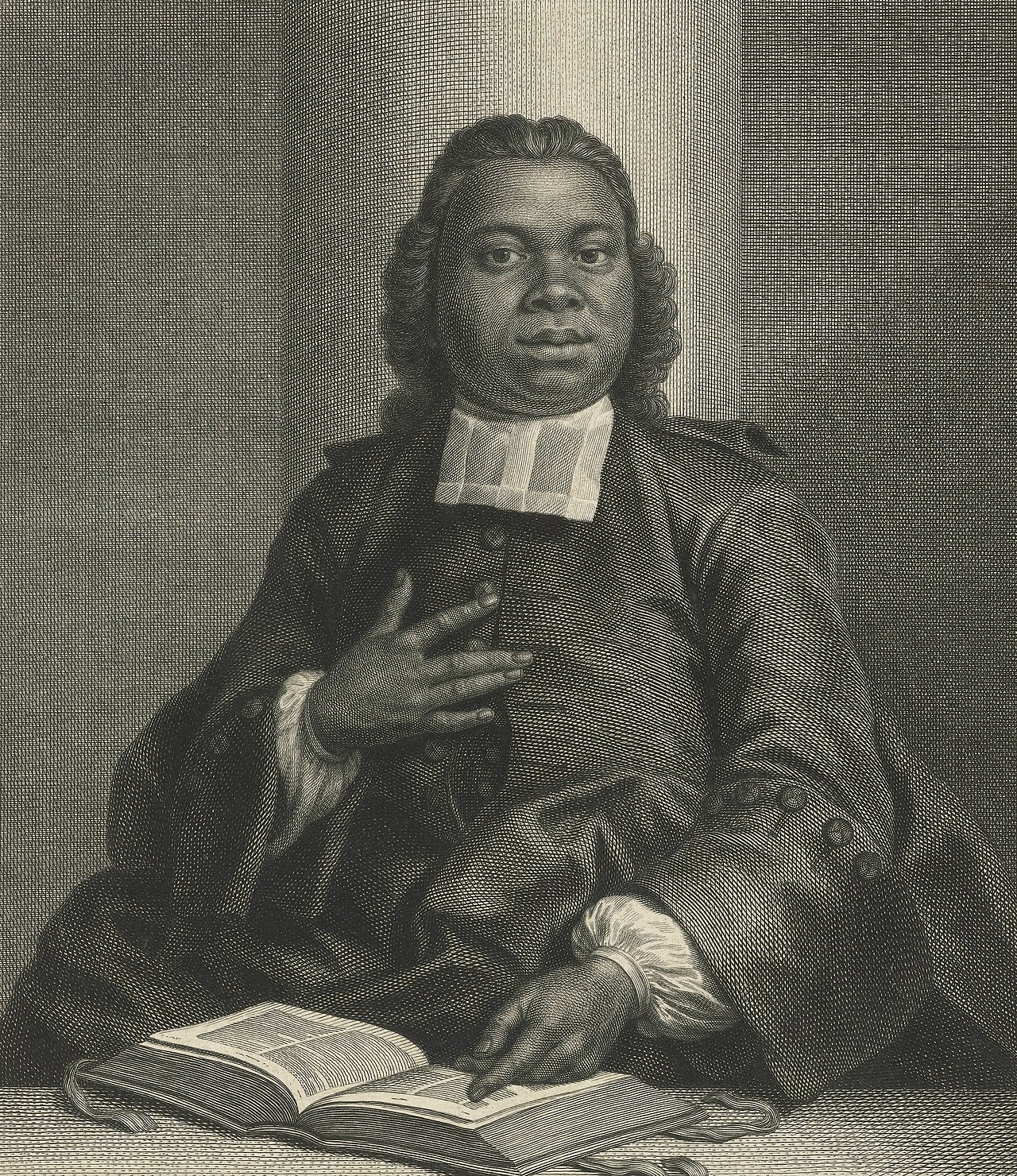

Successivement, le mot est employé en référence à l’épisode biblique de la Genèse connu sous le nom de la malédiction de Cham lors duquel Canaan, et avec lui toute sa descendance, est maudit par le grand-père Noé pour un péché commis par son père. En Europe, l’utilisation de la malédiction de Cham comme première base idéologique pour la justification de l’infériorité des peuples subsahariens et donc leur mise en esclavage apparaît au XVIIe siècle, avec l’essor de la plantation sucrière et de la demande croissante d’esclaves dans les Amériques, récemment colonisés.

Le mot Cham/Kam est un mot ambivalent et polysémique. Il renvoie à une représentation de soi, celle des subsaharien.ne.s de l’antiquité pour lequel le terme exprimait une connotation phénotypique et ethno-géographique, autant qu’à une représentation essentialisant de l’Autre, fabriquée par les élites occidentales pour légitimer moralement et religieusement l’empesée de l’esclavage, la traite atlantique et l’exploitation des pays colonisés.

De ce fait, ce mot incarne parfaitement l’enjeux de ce projet photographique, à savoir la possibilité de traduire en images les mémoires de l’esclavages, à la fois des mémoires minorés portés par des communautés, autant que des récits dominants ; des mémoires opaques, pluriverselles, contradictoires, voire conflictuelles, et pourtant, des mémoires nécessaires à la compréhension du monde au temps de la Postcolonie.

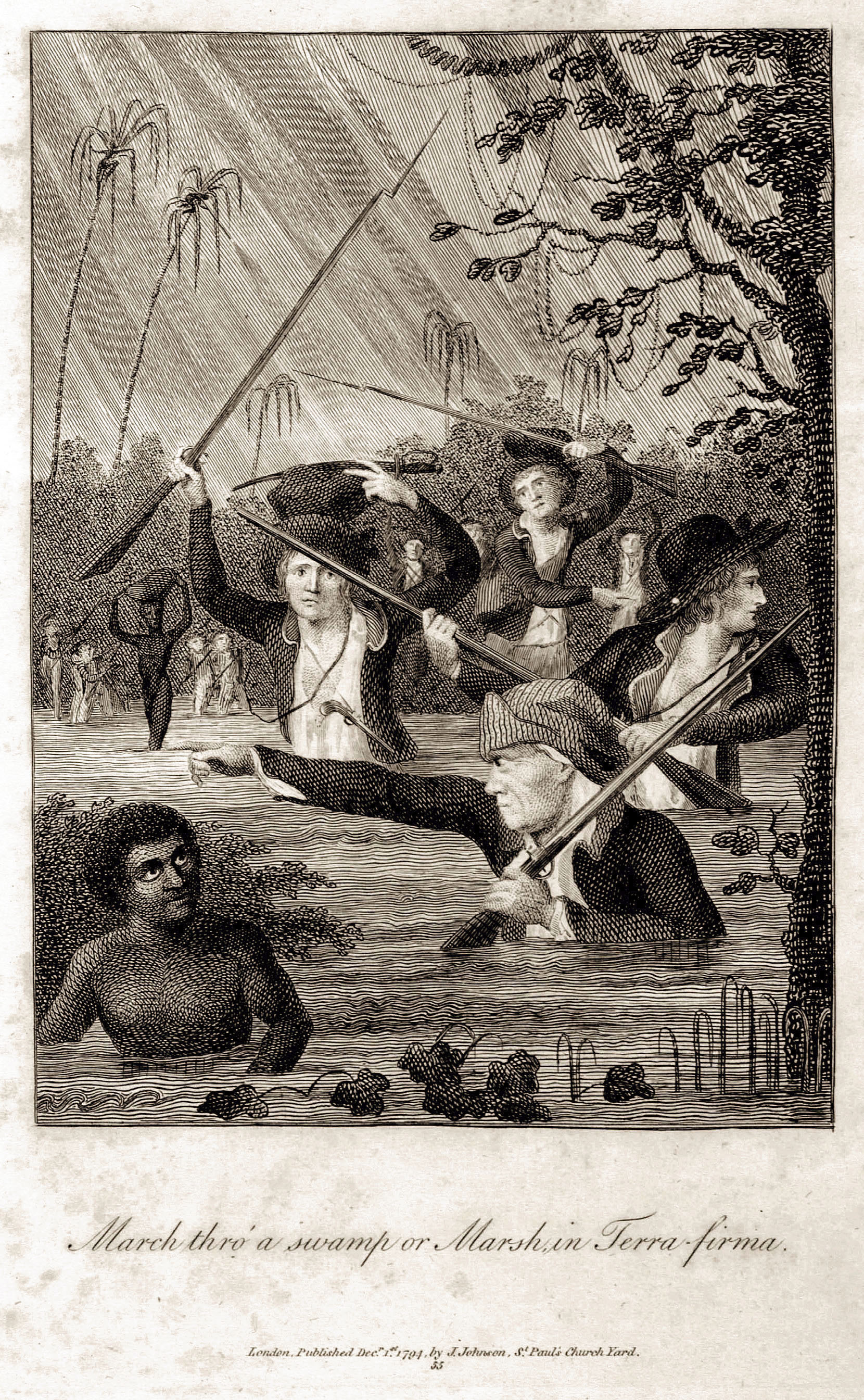

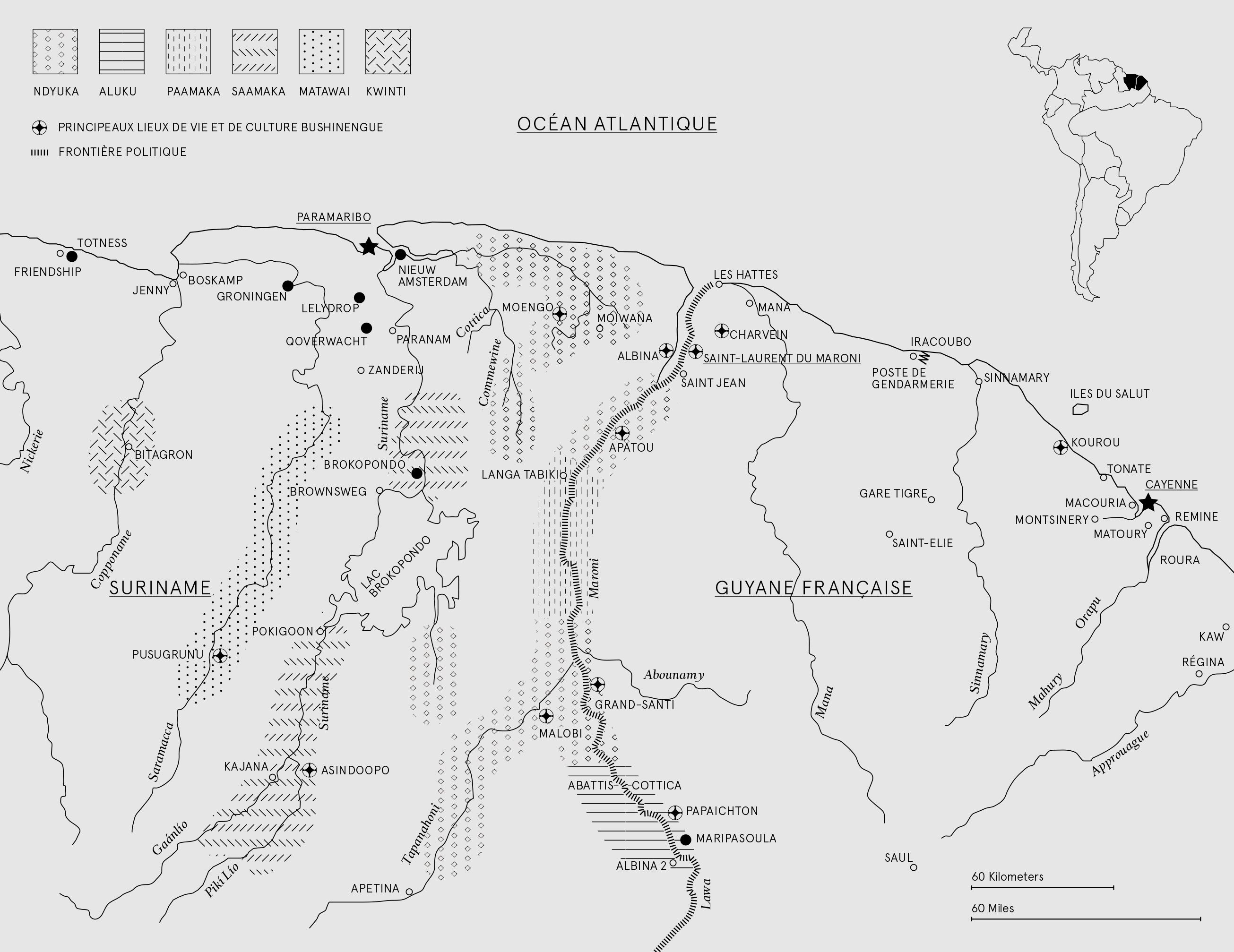

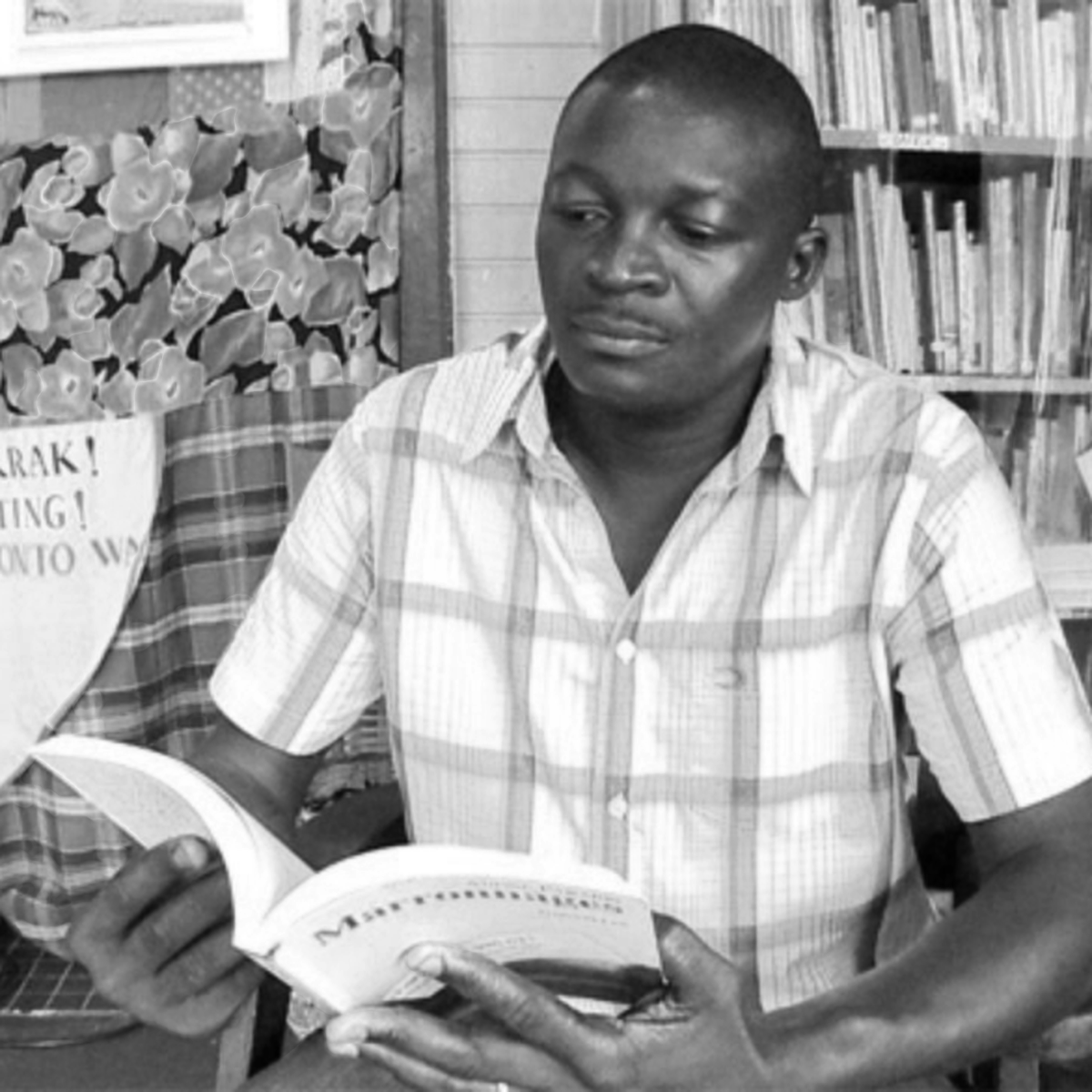

Par le biais des résidences d’artiste et des collaborations avec des associations et des communautés locales, le projet Kam a été développé au Bénin, Togo, Ghana, Sénégal, Guadeloupe, Haïti, Louisiane, Mississippi, Guyana française, Suriname, Cuba, Italie et Sao Tomé. Un nouveau terrain de travail est actuellement en cours au Brésil dans la Baia de Todos os Santos dans le cadre du doctorat par le projet de la Graduate School of Humanities. Chaque chapitre porte sur un contexte politique, historique et social spécifique et prolonge celui qui le précède, dans une approche qu’est à la fois multi situé et micro historique.

La Recherche

Carte de recherche. Test italic

Les proportions internationales prises par le mouvement politique américain Black Lives Matter, à la suite de la mort de Georges Floyd, aux mains de la police de Minneapolis à l'été 2020, ont mis en lumière l'urgence de réformer la justice sociale, politique et économique à l’égard des communautés afro-descendantes dans le monde. Elles ont également rappelé, de manière inédite, par l'ampleur et la transversalité du mouvement et de ses multiples réappropriations, la nécessité de décoloniser les discours et les représentations dominantes sur les communautés historiquement marginalisées (en terme de « race », genre, d’identité sexuelle, de classe) comme l'une des conditions possibles du changement et des réparations dans le Occident postcolonial.

Les nombreuses statues enlevées, démolies ou dégradées aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Italie ou en Amérique latine, parmi tant d'autres celle de l’abolitionniste Vicktor Schœlcher en Martinique, du navigateur Christophe Colomb à Baltimore, ou du marchand d'esclaves Edward Colston à Bristol, visent à braquer les projecteurs sur les mémoires et les micro-histoires invisibilisées des communautés subalternes 2 , en s'attachant aux symboles et aux représentations du pouvoir dans l'espace public, notamment à la statuaire commémorative.

Ceci faisant, ce mouvement dénonce les stratégies de mémorialisation, de représentation et d’invisibilisation à l’œuvre dans les états-nations (personnages ou faits historiques), dévoilant ainsi à quel point elles relevent, de fait, des choix politiques de la part des élites dirigeantes, plutôt que d'un processus collectif et participatif.

Depuis les places et les jardins publics, la question des représentations s'est rapidement déplacée vers les réseaux sociaux, les salles d'université et les galeries muséales, devenant l'objet de débats, parfois très animés, entre universitaires, artistes et militants.

La recherchee doctorale ici présentée (Université Paris-Cergy-ENSAPC, École EUR) vise à contribuer au débat sur les representations des minorités dans le cadre de la théorie et de la pratique photographique. En articulant discours théorique à praxis artistique et experience de soi (en l’occurrance mon veçu de personne lgbtq+), il cherche à interroger les possibilités offertes par le geste photographique pour construire une épistémologie-esthétique postcoloniale des corps subalternes et des communautés historiquement marginalisées 3 .

En particulier, cette recherche doctorale vise à expliciter les enjeux esthétiques, éthiques et politiques du projet artistique KAM sur les mémoires issues de l’esclavage et des ses résistances. Ces mémoires, incarnés dans des pratiques vivantes de part et d’autre de l’atlantique, ont été élaborés majoritairement par des communautés de personnes « anonymes », « invisibles », « subalternes » celles que, dans « Le cahier d’un retour au pays natal », Aime Césaire nomme « ceux qui n’ont inventé ni la vapeur, ni la poudre, mais sans qui la terre ne serait pas la terre » (Césaire, 1947). Il s’agit des millions d’hommes et des femmes, d’exploités, de colonisés qui ont construit notre monde et dont les mémoires et les récits ont été effacé, marginalisé et minorés. A cet égard, l’enjeu du projet KAM est politique : recourir à la photographie pour produire des traces de ces mémoires, contribuer à leur visibilisation et poser ainsi la question majeure de comment se fabrique le consentement à leur oubli.

En continuité avec le projet artistique, le projet doctoral s’étends à une ultérieure question : en quoi le geste photographique peut-il produire un savoir situé et critique sur ces mémoires et à quelles conditions ? À ce propos, il s'agit de questionner la place et le rôle que la photographie, dans sa possible articulation avec les sciences humaines, telles que l'histoire, la géographie et l’anthropologie 4 , et à travers les outils critiques de la théorie queer, des études (afro)féministes et des études postcoloniales, peut jouer comme un triple instrument d’appréhension de ces traces-patrimoines, de leur restitution et de leur transmission.

Dans quelle mesure le geste photographique peut-il « faire corps » avec le sujet photographié et contribuer à l'écriture de la mémoire et de l'histoire, en mettant en compte le point de vue des subalternes ? Si et dans quels termes, est-il possible de minimiser le rapport de pouvoir inhérent à la position du photographe et à celle des acteur·rice·x de son terrain de recherche ? Comment contribuer à la décolonisation des savoirs par delà l’absolutisme ethnique et les écueils possible de l’identité ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles cette recherche vise à répondre.

1. Voir Cheikh Anta Diop, The African Origin of Civilization. Myth or Reality, Hill and Co., New York, 1974 and David M. Goldenberg, The Curse of Ham: Race and Slavery in Early Judaism, Christianity, and Islam, Princeton University Press, 2003. Selon Diop, Bernal et d’autres spécialistes, “Ham était l’ancêtre de Noirs et des Egyptiens”. D’autres spécialistes, tels que David Goldenberg, soutiennent que le nom biblique Ham n’a aucun rapport avec la notion de noirceur.

2. Le terme subalterne ou marginal est emprunté aux écrits de l'historien et homme politique marxiste italien Antonio Gramsci (Quaderni del Carcere, 1926), qui faisait référence à des groupes socialement subalternes sous la domination des classes hégémoniques, en l'occurrence les prolétaires et les classes paysannes. Cinquante ans plus tard, les membres du collectif indien Subaltern Studies, présidé par Ranajit Guha, élargissent son champ sémantique, insistant sur la nécessité de penser les formes de domination et de pouvoir, non seulement sur la base de la classe, mais aussi en tenant compte d'autres possibles assignations identitaires telles que le sexe et la race.

3. Voir MIGNOLO D., Walter, “Reconstitución epistémica/estética: la aesthesis decolonial una década después”, in Calle 14.Revista de investigación en el campo del arte,14, (25). pp. 14-32, 2019

4. test de note

Bibliographie

- - CIARCIA, Gaetano (sous la direction de), Ethnologie française, Traites esclavagistes et mémoire culturelle., 2020 , Paris, PUF.

- - TOUAM, Bona Dénétem, Fugitif, où cours tu?, 2016 , Paris, PUF.

- - GLISSANT, Edouard, Mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, 2010 , 10 Mai, Paris, Galaade.

- - COTTIAS, Myriam, CUNIN, Elisabeth, DE ALMEIDA MENDES, Antonio, Les traites et les esclavages. Perspecives historiques et contemporaines, 2010 , Paris, Karthala.

- - FIUME, Giovanna, , Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna, 2009 , Milano, Mondadori.

- - CIARCIA, Gaetano, Mémoire de l’esclavage au Bénin. Le passé à venir , Parigi, Gradhiva., 2008 , Parigi, Gradhiva.

Auteur

Nicola Lo Calzo est un photographe italien et artiste-doctorant auprès de l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy et de l’École Universitaire de Recherche CY Humanités Création Patrimoine. A partir d'une posture queer, sa pratique et sa recherche photographique interrogent les notions de patrimoine, marge et alterité. Il s'interesse notamment à la manière dont les groupes subalternes interagissent avec leur environnement, les façons dont ils développent des stratégies d’agency, de care et de reconstruction de soi. Ces travaux ont fait l’objet d’expositions internationales dans des musées, centres d’art ou festivals en France et dans le monde, notamment au Centro Italiano per la Fotografia CAMERA (Turin), au Centro de la Imagen (Mexico), au Lagos Photo (Lagos) et au Tropenmuseum (Amsterdam). Il vit et travaille actuellement à Paris où il anime un séminaire sur les approches postcoloniales en photographie à l’Ecole nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy.